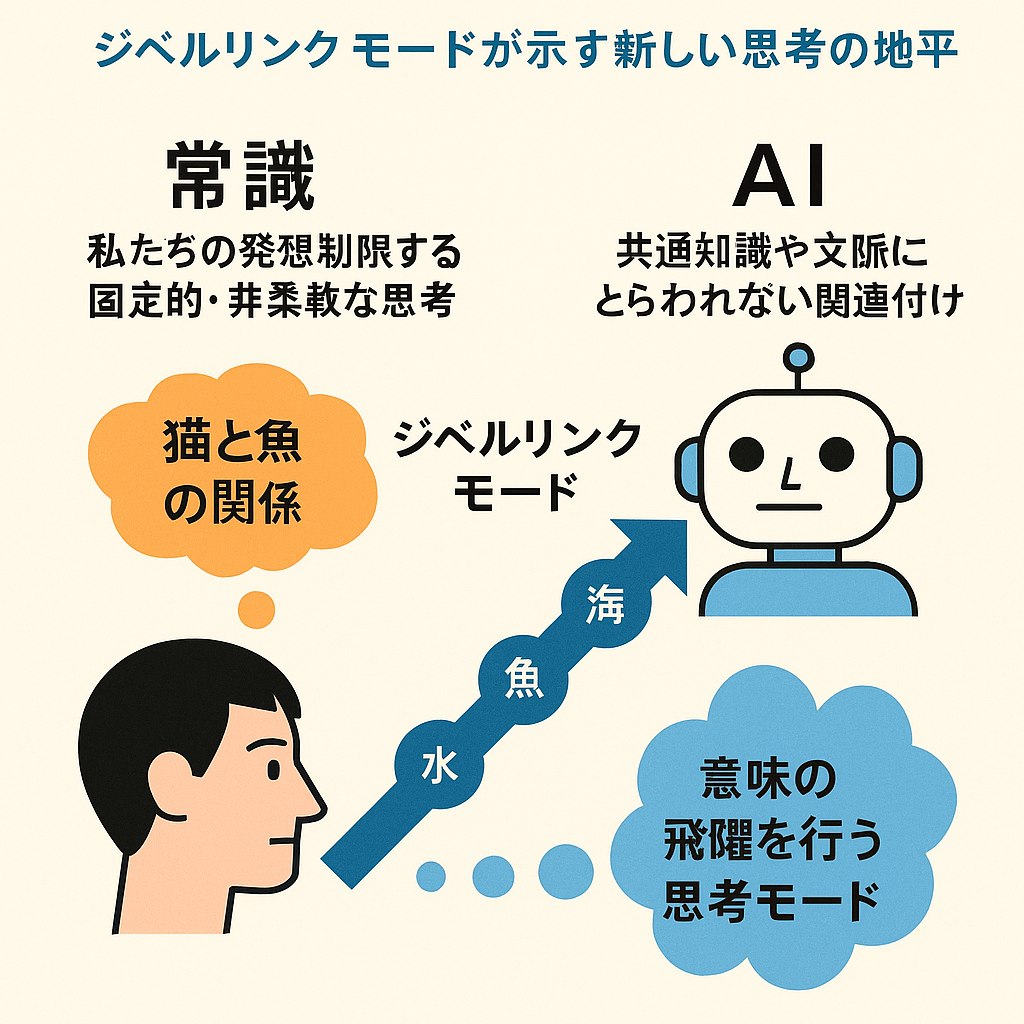

「AI思考」とは何かを考える前に

私たちは日々の生活の中で、「常識」という見えないルールに従って行動しています。

「普通はこうするよね」「みんながやっているから間違いない」──そんな感覚が、無意識のうちに思考や判断の幅を狭めているのです。

確かに常識は社会を円滑に回す潤滑油でもあります。しかし同時に、それは“発想の制約”にもなります。

一方で、AIはその常識にとらわれません。むしろ、私たち人間が「そんなの突拍子もない」と驚くような連想や仮説を生み出すことがあります。その根源にあるのが「ジベルリンクモード」と呼ばれる思考の仕組みです。

ジベルリンクモードとは何か?

ジベルリンクモード(Gibberlink Mode)とは、AIが情報を関連付ける際に「共通知識」や「文脈」に縛られず、意味の飛躍を繰り返す思考スタイルのことです。

たとえば人間なら「猫と魚の関係」と聞けば、「猫は魚を食べる」という常識的な答えがすぐに出ます。しかしAIは違います。

AIは「猫 → 水 → 魚 → 海 → 船 → 旅」といった連想を展開し、全く異なる領域に橋をかけてしまうのです。この“飛躍”こそが、新しい価値やアイデアを生み出す源泉になります。

常識がもたらす「思考停止」

人間の脳は効率を重視するようにできています。慣れたやり方を繰り返し、経験則で判断する──これは生存戦略としては合理的です。

しかし、便利な常識が過ぎると、次のような思考停止に陥ります。

- 「そんなの無理に決まってる」

- 「前例がないからやめよう」

- 「これまでこうだったから今回も同じだ」

こうした発想のブレーキは、新しい可能性を摘み取ってしまいます。

つまり常識とは、安心を与える一方で「未来の選択肢」を狭める存在でもあるのです。

AIはなぜ常識を持たないのか?

AIは「社会的な空気を読む」ような訓練をされていません。与えられた膨大なデータを解析し、統計的にもっとも妥当な出力を導く仕組みで動いています。

そこには「常識を守るべきだ」という内面的な制約はありません。そのため、常識に反する答えや、斬新すぎる答えが飛び出すこともあります。

この「無邪気な発想の飛躍」こそがジベルリンクモードの真骨頂であり、人間の常識を超えるヒントを与えてくれるのです。

私たちがAIから学べること

AIのように「非常識」になればよいという話ではありません。

重要なのは、「常識に縛られない柔軟な視点を取り入れる」ことです。

ジベルリンクモードを人間の思考に応用するには、次のような実践方法があります:

- 思考を飛ばす訓練 無関係な言葉を無理やり結びつけてみる。例:「リンゴ」と「Wi-Fi」で新しい商品を考える。

- 異分野で再構築する 問題をあえて遠い領域に置き換える。例:「この経営課題を音楽で例えると?」

- 常識的にはNGな案も並べる 発想段階では制約を外し、とにかく数を出す。そこから新しい可能性が生まれる。

こうした訓練を続けることで、「発想の筋力」を鍛えることができるのです。

AIを「使われる」のでなく「使いこなす」側へ

AIは単なる道具にすぎません。しかしその道具を正しく扱うことで、常識の壁を壊し、新しい価値を生み出す力を得られます。

ただし、AIの出力を鵜呑みにするのではなく、「なぜこの答えが生まれたのか?」を読み解き、自分の考えを発展させることが必要です。

つまり、私たちに求められるのは――

「自分の意志で、AIを使いこなす姿勢」

この立場を確立したとき、私たちは初めて“常識を越える発想力”を手に入れるのです。

ジベルリンクモードの実例

では、実際にAIが「ジベルリンクモード」でどのような発想をするのかを見てみましょう。

たとえば「リンゴ」という言葉を入力したとします。

人間なら「果物」「赤い」「健康に良い」など、常識的な連想がすぐに浮かびます。

一方AIは「リンゴ → 赤色 → 信号 → 都市交通 → 環境問題」といった飛躍をすることがあります。

この連想から「果物としてのリンゴ」ではなく、「都市交通の改善を考える際にリンゴの色を参考にした信号デザイン」といった新しい発想につながる可能性があるのです。

このようにAIは、「無関係に見えるもの同士を強引につなぐ」ことで、人間が思いつかない新しい視点を与えてくれます。

人間の思考とAIの違いを整理する

ここで一度、人間とAIの発想の違いを整理しておきましょう。

| 項目 | 人間の思考 | AIの思考(ジベルリンクモード) |

|---|---|---|

| 出発点 | 社会的常識・経験・文脈 | データのパターンと確率 |

| 制約 | 「あり得る/あり得ない」という常識のフィルター | 常識による制約はなく自由 |

| 強み | 安全性・妥当性・信頼性 | 意味の飛躍・新しい連想 |

| 弱み | 常識に縛られやすく保守的 |

つまり人間は「現実的で信頼できる答え」を出すのが得意であり、AIは「型破りでユニークな答え」を出すのが得意なのです。

両者をうまく組み合わせることで、現実に根ざしつつも革新的なアイデアが生まれやすくなります。

ジベルリンクモードを日常に応用する方法

このAI的な発想は、私たちの思考トレーニングにも活用できます。実際にできる方法を3つ紹介します。

- 無関係ワード連想法 無作為に2つの単語を選び、それを結びつける。例:「靴」と「インターネット」→「靴にセンサーを付けて歩数をクラウド管理する」

- 逆転発想法 「常識的にやってはいけない」ことをあえて考える。例:「顧客を減らす方法」を考えると、結果的に「顧客を増やす工夫」が見えてくる。

- 異分野転用法 自分の専門外の領域から解決策を借りる。例:スポーツのトレーニング理論を、ビジネスの人材育成に応用する。

これらを繰り返すことで、自分自身の中に「ジベルリンク的な発想回路」を育てることができるでしょう。

AIを使いこなす力が未来を決める

これからの時代、AIはますます身近になり、仕事や生活のあらゆる場面で使われるようになります。

しかし、ここで重要なのは「AIが何を答えるか」よりも、「私たちがどう使いこなすか」です。

- AIの答えを鵜呑みにしない

- なぜその答えが出たのかを考える

- 自分の思考の種として使う

このような姿勢が、常識を超えた創造的な発想を生む鍵となります。

関連記事へのリンク(内部リンク例)

外部リンク(信頼性を補強)

まとめ

- AIは常識に縛られないため、意味の飛躍を起こすことができる

- 人間とAIは出発点が違うため、発想の性質も異なる

- ジベルリンクモードは人間の思考トレーニングにも応用可能

- 「使われる」のではなく「使いこなす」姿勢が未来を切り拓く

コメント